【祖源趣聞】四成的中國人源自新石器時代的三個老祖宗

文/WeGene首席科學家 王傳超

?

人口變遷是我們解讀人類歷史的時所關注的中心問題之一,強烈的群體擴張很可能與氣候變化、社會結構變化或科技進步有關。新近興起的二代測序技術使得我們能夠使用全基因組數據去系統性地探究人群歷史,所以我們可以對影響人群有效群體大小和以遺傳結構的不同因素重新進行評估。近來,線粒體基因組的研究顯示東亞和歐洲的母系的人口擴張開始于新石器時代之前,這就與農業是人群擴張的原始驅動力這一假設矛盾。在此基礎上,我們非常有興趣去探究父系的擴張模式。

Y染色體上有人類基因組里最長的非重組區段,人類Y染色體DNA大約包含六千萬個堿基對,其中染色體兩端的5%為擬常染色體區域,在傳代過程中與X染色體相應區段會發生重組,而主干部分的95%為非重組區域,不與任何染色體發生重組,這就使得Y染色體成為了重構人群和父系的遺傳關系、估算重大進化和人口事件的時間的有力工具。然而,Y染色體的測序數據還很缺乏,千人基因組雖然測序了多個族群的共千余Y染色體,但其覆蓋度太低,比如東亞樣本Y染色體的測序深度平均還不足1.4x。

依照現有的Y染色體譜系樹,全球的男性都可以被劃分到20個主干單倍群或復合單倍群里,編號從A到T。幾乎全部的非洲之外的Y染色體在M168這個SNP上都是突變型,屬于其下的DE、C或F這三個超級單倍群,非常支持現代人走出非洲學說,但現代人走出非洲的時間卻存在分歧,有3.9萬年、4.4萬年、5.9萬年、6.85萬年、甚至達到5.7-7.46萬年。

為了能獲得高覆蓋度的Y染色體非重組區序列并使樣本有足夠代表性,我們選取了涵蓋歐亞大陸東部常見單倍群O、C、D、N和Q以及歐亞西部常見的單倍群J、G和R的110個樣本,使用混合捕獲的方法對Y染色體的非重組區進行測序。

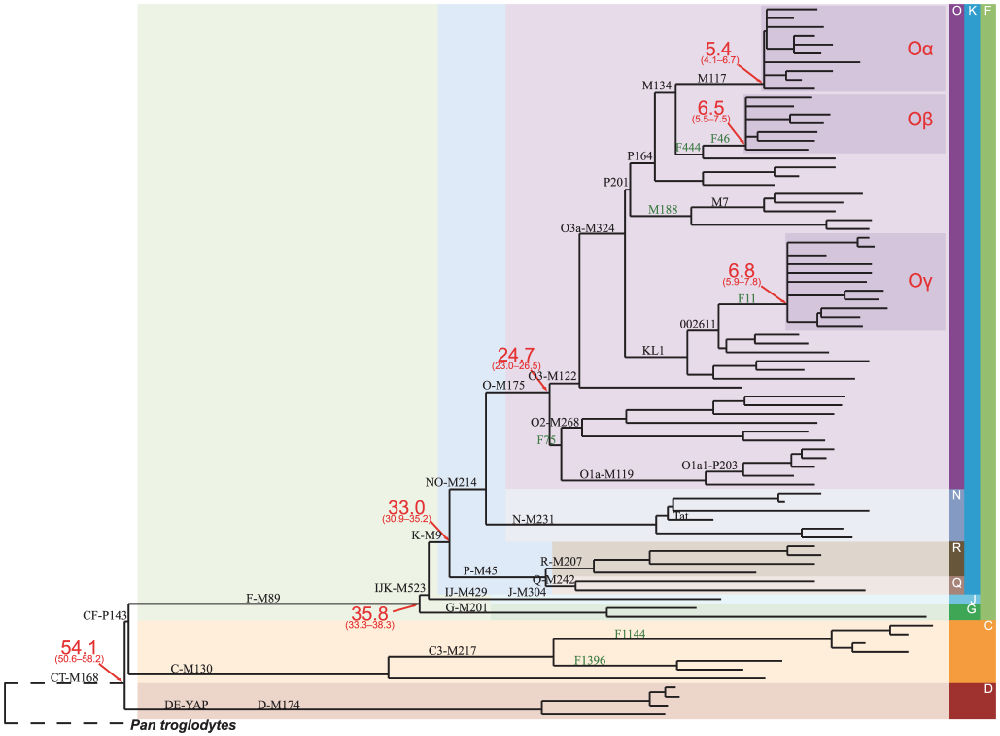

我們在全部樣本的Y染色體里共發現了近4500個堿基置換突變,其中有4300多個SNP位點沒有被命名過,我們以F字母(代表復旦)開頭給這些位點命名。我們按照至少在100個樣本里有1x覆蓋度這個標準,選取了約3.9M質量較好的序列,在此區域內有約3600個SNP。我們用其中的78個高質量序列構建了最大簡約樹,該進化樹的拓撲結構與已有的人類Y染色體譜系樹是一致的。我們構建了進化樹包含了來自單倍群C、D、G、J、N、O、Q和R的樣本,因此很好地代表了出非洲的三大支系:C、DE和F。除了已知支系,我們還發現了許多下游的支系。進化樹上早期的分支都是二叉的,但我們在O3a-M324下也發現了三個星狀結構,也就是由同一個結點分出多個支系,這代表著強烈的人口擴張事件。

我們使用貝葉斯方法和1x10-9突變/每年這一家系突變率計算了進化樹上每一次分支事件的時間。現代人出非洲后的第一次分支事件,也就是單倍群DE和單倍群CF分開的時間是5.41萬年(95%的CI:5.06-5.82),落在了之前研究所給出的范圍內。在選取的3.9M的區域內,我們在DE/CF和C/F分支之間只發現了3個SNP位點,這表明DE、C和F很可能是在一千年內相繼產生的。自單倍群F和C分開之后,在1.8萬年的時間內我們都沒有看到F支系里有大的分支事件,表明F支系經歷了強烈的瓶頸效應。值得注意的是全部的初級單倍群,也就是G, J, N, O, Q和R都是在末次冰期前(約2萬年前)分支出來的,并且大部分現在已知的歐亞大陸東部支系是在舊石器時代晚期(1萬年前)產生的。進化樹上7千年前的分支都是二叉的,這表明在舊石器時代緩慢的群體增長率、瓶頸效應或遺傳漂變淘汰了大部分曾經存在過的支系。

在我們構建的Y染色體進化樹上最驚人是在O3-M324下發現了三個星狀擴張,既是在M117下游、M134xM117復合單倍群的下游以及002611下游,我們將其依次命名為Oα、Oβ和Oγ。鑒于我們在選擇樣本進行高通量測序的時候就已考慮了樣本的全面性和代表性,那么星狀擴張就表明這些父系支系在很短的時間內(500年內)成功擴張。這三個支系在現在的大部分東亞族群里的頻率都很高,總共占到了現今全部漢族的40%,其中Oα占到16%、Oβ占11%、Oγ能占到14%,也就是說現在大約有3億男性是新石器時代晚期三個男人的父系后裔。這三個支系的擴張時間分別是5400、6500和6800年前,而中國北方全面轉入農業階段的時間也正好是6800年前,也與黃河中游的6900-4900年前的仰韶文化、黃河上游6000-4900年的馬家窯文化以及黃河下游7400-6200年前的北辛-6200-4600年前的大汶口文化等的時間相契合。由此,我們認為這三個在新石器時代晚期快速擴張的支系奠定了東亞的父系遺傳基礎。因這次測序的漢族里的M117+的樣本全部是在Oα的擴張支系里的,M117+及其下游支系又在藏緬族群里有中等甚至非常高的頻率分布,如果我們能夠進一步厘清其他族群里的M117+是何時與漢族中的此支系分開的,以及這些族群里的M117+是否也屬于擴張的Oα支系等問題,那么對于理解漢藏語系的起源和早期演變歷史有著極其重要的意義。

我們的研究還表明像單倍群O-M175、C-M130等有過強烈人口擴張的Y染色體支系早在2萬年前就已到達東亞,這些單倍群在來東亞之后才開始其新石器時代的擴張,也就是說中國的農民是本土擴張的,與中國農業的本土起源是一致的。這與歐洲的情形不一樣,歐洲的農業是由中東的農民擴張而帶入的,同樣地,歐洲現有的大部分Y染色體支系也是由中東農民貢獻的。

Citation: Yan Shi, Wang Chuan-Chao, Zheng Hong-Xiang, Wang Wei, Qin Zhen-Dong, Wei Lan-Hai, Wang Yi, Pan Xue-Dong, Fu Wen-Qing, He Yun-Gang, Xiong Li-Jun, Jin Wen-Fei, Li Shi-Lin, An Yu, Li Hui, Jin Li (2014)Y Chromosomes of 40% Chinese Descend from Three Neolithic Super-Grandfathers. PLoS ONE 9(8): e105691.

此文來自科學網王傳超博客

?

?

人口變遷是我們解讀人類歷史的時所關注的中心問題之一,強烈的群體擴張很可能與氣候變化、社會結構變化或科技進步有關。新近興起的二代測序技術使得我們能夠使用全基因組數據去系統性地探究人群歷史,所以我們可以對影響人群有效群體大小和以遺傳結構的不同因素重新進行評估。近來,線粒體基因組的研究顯示東亞和歐洲的母系的人口擴張開始于新石器時代之前,這就與農業是人群擴張的原始驅動力這一假設矛盾。在此基礎上,我們非常有興趣去探究父系的擴張模式。

Y染色體上有人類基因組里最長的非重組區段,人類Y染色體DNA大約包含六千萬個堿基對,其中染色體兩端的5%為擬常染色體區域,在傳代過程中與X染色體相應區段會發生重組,而主干部分的95%為非重組區域,不與任何染色體發生重組,這就使得Y染色體成為了重構人群和父系的遺傳關系、估算重大進化和人口事件的時間的有力工具。然而,Y染色體的測序數據還很缺乏,千人基因組雖然測序了多個族群的共千余Y染色體,但其覆蓋度太低,比如東亞樣本Y染色體的測序深度平均還不足1.4x。

依照現有的Y染色體譜系樹,全球的男性都可以被劃分到20個主干單倍群或復合單倍群里,編號從A到T。幾乎全部的非洲之外的Y染色體在M168這個SNP上都是突變型,屬于其下的DE、C或F這三個超級單倍群,非常支持現代人走出非洲學說,但現代人走出非洲的時間卻存在分歧,有3.9萬年、4.4萬年、5.9萬年、6.85萬年、甚至達到5.7-7.46萬年。

為了能獲得高覆蓋度的Y染色體非重組區序列并使樣本有足夠代表性,我們選取了涵蓋歐亞大陸東部常見單倍群O、C、D、N和Q以及歐亞西部常見的單倍群J、G和R的110個樣本,使用混合捕獲的方法對Y染色體的非重組區進行測序。

我們在全部樣本的Y染色體里共發現了近4500個堿基置換突變,其中有4300多個SNP位點沒有被命名過,我們以F字母(代表復旦)開頭給這些位點命名。我們按照至少在100個樣本里有1x覆蓋度這個標準,選取了約3.9M質量較好的序列,在此區域內有約3600個SNP。我們用其中的78個高質量序列構建了最大簡約樹,該進化樹的拓撲結構與已有的人類Y染色體譜系樹是一致的。我們構建了進化樹包含了來自單倍群C、D、G、J、N、O、Q和R的樣本,因此很好地代表了出非洲的三大支系:C、DE和F。除了已知支系,我們還發現了許多下游的支系。進化樹上早期的分支都是二叉的,但我們在O3a-M324下也發現了三個星狀結構,也就是由同一個結點分出多個支系,這代表著強烈的人口擴張事件。

我們使用貝葉斯方法和1x10-9突變/每年這一家系突變率計算了進化樹上每一次分支事件的時間。現代人出非洲后的第一次分支事件,也就是單倍群DE和單倍群CF分開的時間是5.41萬年(95%的CI:5.06-5.82),落在了之前研究所給出的范圍內。在選取的3.9M的區域內,我們在DE/CF和C/F分支之間只發現了3個SNP位點,這表明DE、C和F很可能是在一千年內相繼產生的。自單倍群F和C分開之后,在1.8萬年的時間內我們都沒有看到F支系里有大的分支事件,表明F支系經歷了強烈的瓶頸效應。值得注意的是全部的初級單倍群,也就是G, J, N, O, Q和R都是在末次冰期前(約2萬年前)分支出來的,并且大部分現在已知的歐亞大陸東部支系是在舊石器時代晚期(1萬年前)產生的。進化樹上7千年前的分支都是二叉的,這表明在舊石器時代緩慢的群體增長率、瓶頸效應或遺傳漂變淘汰了大部分曾經存在過的支系。

在我們構建的Y染色體進化樹上最驚人是在O3-M324下發現了三個星狀擴張,既是在M117下游、M134xM117復合單倍群的下游以及002611下游,我們將其依次命名為Oα、Oβ和Oγ。鑒于我們在選擇樣本進行高通量測序的時候就已考慮了樣本的全面性和代表性,那么星狀擴張就表明這些父系支系在很短的時間內(500年內)成功擴張。這三個支系在現在的大部分東亞族群里的頻率都很高,總共占到了現今全部漢族的40%,其中Oα占到16%、Oβ占11%、Oγ能占到14%,也就是說現在大約有3億男性是新石器時代晚期三個男人的父系后裔。這三個支系的擴張時間分別是5400、6500和6800年前,而中國北方全面轉入農業階段的時間也正好是6800年前,也與黃河中游的6900-4900年前的仰韶文化、黃河上游6000-4900年的馬家窯文化以及黃河下游7400-6200年前的北辛-6200-4600年前的大汶口文化等的時間相契合。由此,我們認為這三個在新石器時代晚期快速擴張的支系奠定了東亞的父系遺傳基礎。因這次測序的漢族里的M117+的樣本全部是在Oα的擴張支系里的,M117+及其下游支系又在藏緬族群里有中等甚至非常高的頻率分布,如果我們能夠進一步厘清其他族群里的M117+是何時與漢族中的此支系分開的,以及這些族群里的M117+是否也屬于擴張的Oα支系等問題,那么對于理解漢藏語系的起源和早期演變歷史有著極其重要的意義。

我們的研究還表明像單倍群O-M175、C-M130等有過強烈人口擴張的Y染色體支系早在2萬年前就已到達東亞,這些單倍群在來東亞之后才開始其新石器時代的擴張,也就是說中國的農民是本土擴張的,與中國農業的本土起源是一致的。這與歐洲的情形不一樣,歐洲的農業是由中東的農民擴張而帶入的,同樣地,歐洲現有的大部分Y染色體支系也是由中東農民貢獻的。

Citation: Yan Shi, Wang Chuan-Chao, Zheng Hong-Xiang, Wang Wei, Qin Zhen-Dong, Wei Lan-Hai, Wang Yi, Pan Xue-Dong, Fu Wen-Qing, He Yun-Gang, Xiong Li-Jun, Jin Wen-Fei, Li Shi-Lin, An Yu, Li Hui, Jin Li (2014)Y Chromosomes of 40% Chinese Descend from Three Neolithic Super-Grandfathers. PLoS ONE 9(8): e105691.

此文來自科學網王傳超博客

?

12 個回復

贊同來自: 費力科思 、BioStar 、馬豐收 、shug168 、vinsia

贊同來自: wang 、BioStar 、vinsia

贊同來自: 費力科思 、cece0910

贊同來自: Lehead

贊同來自: Glidewind

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

要回復問題請先登錄或注冊